| L’échec de la première « révolution colorée » | |

| | |

Ces jours-ci la grande presse d’ « information » s’emploie à rappeler le vingtième anniversaire du « massacre » de la place Tienanmen. Les évocations « émues » des événements, les interviews des « dissidents » et les éditoriaux « indignés », les multiples articles qui se succèdent et se préparent visent à recouvrir d’infamie perpétuelle la République Populaire de Chine, et à rendre un hommage solennel à la civilisation supérieure de l’Occident libéral. Mais qu’est-il réellement advenu il y a vingt ans ? En 2001 furent publiés, puis traduits, dans les principales langues du monde ce qu’on a appelé les Tienanmen Papers [1] qui, si l’on croit les déclarations de ceux qui les ont présentés, reproduisent des rapports secrets et des procès-verbaux réservés, du processus décisionnel qui a débouché sur la répression du mouvement de contestation. Livre qui, toujours selon les intentions de ses promoteurs et éditeurs, devrait montrer l’extrême brutalité d’une direction (communiste) qui n’hésite pas à réprimer une protestation « pacifique » dans un bain de sang. Si ce n’est qu’une lecture attentive du livre en question finit par faire émerger un tableau bien différent de la tragédie qui se joua à Pékin entre mai et juin 1989. Lisons quelques pages ça et là : Ces actes de guerre, avec recours répété à des armes interdites par les conventions internationales, croisent des initiatives qui laissent encore plus penseurs : comme la « contrefaçon de la couverture du Quotidien du peuple [4]. Du côté opposé, voyons les directives imparties par les dirigeants du Parti communiste et du gouvernement chinois aux forces militaires chargées de la répression : S’il faut en croire le tableau tracé dans un livre publié et promu par l’Occident, ceux qui donnent des preuves de prudence et de modération ne sont pas les manifestants mais plutôt l’Armée Populaire de Libération ! Le caractère armé de la révolte devient plus évident les jours suivants. Un dirigeant de premier plan du Parti communiste va attirer l’attention sur un fait extrêmement alarmant : « Les insurgés ont capturé des blindés et y ont monté des mitrailleuses, dans le seul but de les exhiber ». Se limiteront-ils à une exhibition menaçante ? Et, cependant, les directives imparties par l’armée ne subissent pas de changement substantiel : « Le Commandement de la loi martiale tient à ce qu’il soit clair pour toutes les unités qu’il est nécessaire de n’ouvrir le feu qu’en dernière instance » [6]. Même l’épisode du jeune manifestant qui bloque un char d’assaut avec son corps, célébré en Occident comme un symbole de l’héroïsme non-violent en lutte contre une violence aveugle et sans discrimination, est perçu par les dirigeants chinois, toujours à en croire le livre maintes fois cité, dans une grille de lecture bien diverse et opposée : Le recours de la part des manifestants à des gaz asphyxiants ou toxiques, et surtout l’édition pirate du Quotidien du peuple démontrent clairement que les incidents de la Place Tienanmen ne sont pas une affaire exclusivement interne à la Chine. D’autres détails ressortent du livre célébré en Occident : « ‘Voice of America’ a eu un rôle proprement peu glorieux dans sa façon de jeter de l’huile sur le feu » ; de façon incessante, elle « diffuse des nouvelles sans fondements et pousse aux désordres ». De plus : « D’Amérique, de Grande-Bretagne et de Hong Kong sont arrivés plus d’un million de dollars de Hong Kong. Une partie des fonds a été utilisée pour l’achat de tentes, nourritures, ordinateurs, imprimantes rapides et matériel sophistiqué pour les communications » [8].

Ce que visaient l’Occident et les États-Unis nous pouvons le déduire d’un autre livre, écrit par deux auteurs états-uniens fièrement anti-communistes. Ceux-ci rappellent comment à cette période Winston Lord, ex-ambassadeur à Pékin et conseiller de premier plan du futur président Clinton, n’avait de cesse de répéter que la chute du régime communiste en Chine était « une question de semaines ou de mois ». Cette prévision apparaissait d’autant plus fondée que se détachait, au sommet du gouvernement et du Parti, la figure de Zhao Ziyang, qui —soulignent les deux auteurs états-uniens— est à considérer « probablement comme le leader chinois le plus pro-américain de l’histoire récente » [9]. Ces jours ci, dans un entretien avec le Financial Times, l’ex-secrétaire de Zhao Ziyang, Bao Tong, aux arrêts domiciliaires à Pékin, semble regretter le coup d’État manqué auquel aspiraient des personnalités et des cercles importants en Chine et aux USA, en 1989, tandis que le « socialisme réel » tombait en morceaux : malheureusement, « pas un seul soldat n’aurait prêté attention à Zhao » ; les soldats « écoutaient leurs officiers, les officiers leurs généraux et les généraux écoutaient Den Xiaoping » [10]. Vus rétrospectivement, les événements qui se sont passés il y a vingt ans Place Tienanmen se présentent comme un coup d’État manqué, et une tentative échouée d’instauration d’un Empire mondial prêt à défier les siècles… D’ici peu va arriver un autre anniversaire. En décembre 1989, sans même avoir été précédés d’une déclaration de guerre, les bombardiers états-uniens se déchaînaient sur Panama et sa capitale. Comme il en résulte de la reconstruction d’un auteur —encore une fois— états-unien, des quartiers densément peuplés furent surpris en pleine nuit par les bombes et les flammes ; en très grande partie, ce furent des « civils, pauvres et à la peau foncée » qui perdirent la vie ; plus de 15 000 personnes se retrouvèrent sans toit ; il s’agit en tout cas de l’ « épisode le plus sanglant » de l’histoire du petit pays [11]. On peut prévoir facilement que les journaux engagés à répandre leurs larmes sur la Place Tienanmen voleront très au dessus de l’anniversaire de Panama, comme d’ailleurs cela s’est produit toutes ces dernières années. Les grands organes d’ « information » sont les grands organes de sélection des informations, et d’orientation et de contrôle de la mémoire.

Article original paru le lundi 1er juin 2009 sur le blog de l’auteur.

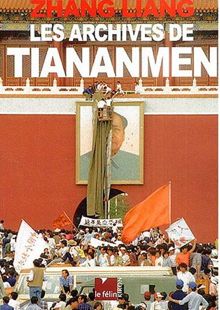

[1] The Tiananmen Papers, présentés par Andrew J. Nathan, Perry Link, Orville Schell et Liang Zhang, PublicAffairs, 2000, 513 pp. Version française Les Archives de Tiananmen, présentée par Liang Zhang, éditions du Félin, 2004, 652 pp. [2] Op cit, p. 444-45. [3] Op cit, p. 435. [4] Op cit., p. 324. [5] Op cit., p. 293. [6] Op cit., p. 428-29. [7] Op cit, p.486. [8] Op cit., p. 391. [9] The coming Conflict with China, par Richard Bernstein et Ross H. Munro, Atlantic Books, 1997 (245 pp.), p. 95 et 39. [10] « Tea with the FT : Bao Tong », par Jamil Anderlini, in Financial Times, 29 mai 2009. [11] Panama. The Whole Story, par Kevin Buckley, Simon & Schuster, 1991 (304 pp.). |

http://www.voltairenet.org/article160446.html